Publications, articles de presse, classements, awards et évènements à venir

Breaking News : Première décision d’opposition en France

La première décision en opposition en France a été émise hier par l’INPI, dans l’affaire KRONES AG contre SIDEL PARTICIPATIONS.

Dans ce cas, KRONES AG demandait la révocation totale du brevet FR 3 070 795 B1 déposé en 2018 et publié en 2020 pour plusieurs motifs parmi lesquels un défaut d’activité inventive. Ce motif a conduit à une décision de maintien du brevet FR 3 070 795 B1 sous forme modifiée.

La procédure d’opposition devant l’INPI offre ainsi aux tiers une alternative plus simple et moins coûteuse que l’action judiciaire, jusqu’alors unique procédure pour contester un brevet. Elle permet aux tiers de demander la révocation d’un brevet français dans un délai de neuf mois à compter de la date de délivrance notamment pour absence de nouveauté ou défaut d’activité inventive.

Cette nouvelle procédure instituée depuis avril 2020 par la loi PACTE permet d’aligner le droit français sur les pratiques d’autres offices européens et internationaux tels que l’OEB, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, ou encore les Etats-Unis.

LAVOIX est impliqué dans plusieurs procédures d’opposition pendantes en France. Vos interlocuteurs LAVOIX sont à votre disposition pour toute question sur le sujet.

Intelligence artificielle et secteur de l’énergie

L’intelligence artificielle est partout aujourd’hui mais peut-on la breveter dans tous les secteurs technologiques ?

Des possibilités de protection d’un outil d’intelligence artificielle relatif au secteur médical et des transports avaient été analysées dans deux précédentes IP Alert.

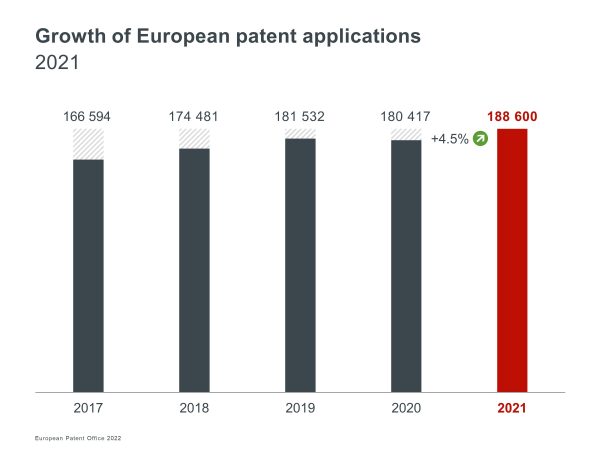

Posons-nous à présent cette question pour le domaine de l’énergie qui est le quatrième secteur comptabilisant le plus de dépôts européens en 2021 (voir ici les statistiques de l’Office Européen des Brevets d’avril 2022).

Des technologies d’intelligence artificielle se retrouvent-elles dans des inventions relatives au domaine de l’énergie ?

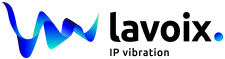

La réponse est oui. A cet effet, nous avons identifié quatre brevets de ce domaine ayant fait l’objet d’une délivrance et dont la revendication 1 porte sur l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle appliqué sur des données d’entrée pour obtenir une estimation de données de sortie souhaitées, comme illustré par le tableau suivant :

Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.

Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.

Les exemples précités mettent en évidence que le secteur de l’énergie utilise les développements de l’intelligence artificielle, et ce notamment avec la mise en œuvre de la transition écologique.

Toutefois, la brevetabilité de ces exemples n’est pas essentiellement liée à cette application. La brevetabilité est en effet conférée par des données d’entrée/sortie originales et/ou l’emploi d’un outil d’intelligence artificielle spécifique. Ceci est valable quel que soit le type d’énergie considéré.

Ainsi, comme vu précédemment pour le secteur médical ou celui des transports, protéger un outil d’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie est tout à fait possible. Pour cela, il convient d’identifier un élément original parmi les données d’entrée/de sortie et/ou l’outil d’intelligence artificielle (type d’outil et/ou manière d’obtenir l’outil).

Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous aider à une telle identification.

Données personnelles Mars-Avril 2022

Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période mars-avril 2022.

1. Actualités de la CNIL

La CNIL publie un guide pratique à destination des délégués à la protection des données (DPO)

Dans un objectif d’accompagnement des DPO et en complément de la documentation déjà disponible, la CNIL publie un guide pratique.

La CNIL développe quatre notions sous formes de questions concrètes et de méthodologie de réflexion : le rôle du DPO, la désignation du DPO, l’exercice des fonctions du DPO, et l’accompagnement des DPO par la CNIL.

Sont notamment annexés un modèle de lettre de mission (p. 45) et un mode d’emploi de l’outil de désignation du DPO (p. 47).

Trois organismes sont mis en demeure pour des transmissions de données de prospection commerciale entre partenaires sans recueil du consentement

La CNIL a mis en demeure trois organismes qui collectaient et transmettaient les coordonnées de personnes physiques à des partenaires souhaitant effectuer de la prospection commerciale par SMS et courriers électroniques, et ce sans recueillir le consentement préalable des personnes concernées.

La CNIL indique que les organismes visés disposent de trois mois pour se mettre en conformité.

La CNIL sanctionne la société DEDALUS Biologie d’une amende de 1,5 millions d’euros (fuite de données médicales de près de 500 000 personnes)

Par délibération du 15 avril 2022, la société DEDALUS, développant et commercialisant des solutions logicielles pour des laboratoires d’analyse biologique, a été sanctionnée par la CNIL à hauteur de 1,5 millions d’euros, en raison de la violation de son obligation d’assurer la protection des données prévue par l’article 32 du RGPD ainsi qu’au titre de l’article 29 (obligation du sous-traitant de suivre les instructions du responsable de traitement) et de l’article 28 du RGPD (obligation d’encadrer par un acte juridique la relation entre le sous-traitant et le responsable de traitement).

Cette sanction intervient suite à une fuite de données signalée en février 2021, ayant entraîné plusieurs contrôles de la CNIL et un blocage par le tribunal judiciaire de Paris de l’accès au site divulguant les données en question suite à une saisine de la CNIL.

L’injonction prononcée à l’encontre de SPARTOO est clôturée

La CNIL a clôturé le 31 mars 2022 l’injonction prononcée à l’encontre de la société SPARTOO par délibération publique du 28 juillet 2020.

Outre le paiement d’une amende de 250 000 euros, la société devait se mettre en conformité au RGPD afin de respecter les principes de minimisation (article 5.1, c) du RGPD), la conservation limitée des données (article 5.1, e) du RGPD), la finalité des traitements (article 5.1, b) du RGPD), l’information des salariés et des clients (article 13 du RGPD), ainsi que l’adoption de mesures de sécurité satisfaisantes (article 32 du RGPD).

La CNIL a considéré que les mesures prises étaient adéquates et a, dès lors, levé l’injonction.

La CNIL publie des ressources sur l’IA afin d’accompagner les professionnels dans leur mise en conformité

La CNIL accompagne les professionnels mettant en œuvre des traitements de données personnelles grâce à des outils basés sur l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, elle a décidé de mettre à disposition des guides et articles dédiés, destinés à être complétés et mis à jour, portant notamment sur l’intelligence artificielle, la conformité RGPD spécifique à ce secteur et des méthodes d’auto-évaluation.

Les responsables de traitements et sous-traitants sont encouragés à utiliser des termes plus clairs

Afin de respecter le principe de transparence, l’article 12 du RGPD impose de fournir une information « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples ».

La CNIL fournit ainsi des précisions et des exemples précis, considérant que les termes juridiques peuvent être incompris du grand public.

2. Actualités légales et jurisprudentielles – France

Les signalements effectués dans le cadre du dispositif de lanceurs d’alerte sont soumis au respect du RGPD

Le régime des lanceurs d’alerte avait été enrichi par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte modifie les dispositions de la loi de 2016, notamment concernant les traitements de données personnelles en précisant que « les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires » (article 5 de la loi de 2022 modifiant l’article 9 de la loi de 2016).

La chambre sociale de la Cour de cassation retient que le RGPD n’implique pas le refus de communiquer à l’expert-comptable les documents demandés

Par un arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a précisé la compétence de l’expert-comptable s’agissant de sa demande de communication d’une base de données non nominative du personnel. La chambre sociale retient que le RGPD ne peut pas constituer un fondement valable pour refuser de communiquer à l’expert-comptable les documents demandés. Il convient plutôt de vérifier si ces documents existent, puis si leur établissement est obligatoire pour l’entreprise.

L’Assurance maladie communique sur une fuite de données personnelles concernant amelipro

Par communiqué du 17 mars 2022, l’Assurance maladie a indiqué avoir subi une violation de données personnelles sur son service amelipro destiné aux professionnels de santé.

L’Assurance maladie a précisé avoir pris un certain nombre de mesures de sécurité afin de faire cesser la violation, notamment en bannissant les adresses IP concernées et en réinitialisant les comptes des professionnels de santé. Cette communication répond à l’obligation de notification de toute violation de données aux personnes concernées (art. 34 RGPD). La CNIL a également été notifiée de la violation (art. 33 RGPD).

3. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe & international

Le CEPD publie de nouvelles lignes directrices sur l’application de l’article 60 du RGPD

L’article 60 du RGPD met en place un mécanisme de guichet unique permettant à une autorité de contrôle désignée de diligenter les enquêtes sur les traitements de données transfrontaliers, tout en coopérant avec ses homologues européens, lesquels restent le point de contact du plaignant.

Par ses lignes directrices publiées le 14 mars dernier, le CEPD (Comité européen de la protection des données) s’attache à clarifier l’article 60 et les contours de la procédure de coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées, complétant son analyse par un guide synthétique de la procédure de guichet unique.

Le CEPD alerte sur les dark patterns

Les dark patterns sont des interfaces truquées, intégrées à d’autres interfaces. L’objectif de ces outils est de tromper l’utilisateur en le poussant à prendre des décisions non réfléchies et dommageables pour lui-même au profit de l’entreprise ayant créé l’interface. Les dark patterns permettent notamment de recueillir des données personnelles, par exemple en dissimulant des informations ou en incitant fortement le consentement de l’utilisateur, contrevenant ainsi à l’article 5 du RGPD. Les bandeaux d’acceptation de cookies peuvent constituer des dark patterns.

Le CEPD a donc publié des lignes directrices sur l’utilisation des dark patterns sur les réseaux sociaux en proposant des recommandations pour les responsables de traitement et également les utilisateurs de réseaux sociaux, grâce à des cas pratiques.

Accord de principe en remplacement du Privacy Shield

En application de l’article 45 du RGPD, le Privacy Shield était une décision d’adéquation prise en 2016 par la Commission européenne et encadrant les transferts de données personnelles entre l’Union européenne et les responsables de traitements ou sous-traitants basés aux Etats-Unis. La CJUE avait invalidé cette décision le 16 juillet 2020 par un arrêt dit « Schrems II », estimant que le niveau de protection offert aux ressortissants européens n’était pas assez élevé.

Le 25 mars 2022, la Commission européenne et les Etats-Unis sont parvenus à un accord de principe, mettant en avant de nouvelles garanties de nécessité et proportionnalité des politiques de surveillance américaines.

Le système de certification serait conservé, accompagné de procédures de contrôle effectif, et un tribunal dédié serait créé afin de recevoir les plaintes des ressortissants européens.

La CJUE confirme que les associations de protection des consommateurs peuvent agir en justice contre l’auteur présumé d’une violation du RGPD

L’affaire concerne la plateforme Meta à l’encontre de qui une association allemande de défense des intérêts des consommateurs avait souhaité agir en justice.

La CJUE fait application de l’article 80, §2 du RGPD et retient, par un arrêt du 28 avril 2022, que les associations de consommateurs ont qualité à agir même en l’absence de mandat et sans qu’il y ait une identification individuelle et préalable de la personne concernée par la violation du RGPD.

La CNIL irlandaise sanctionne Meta

Constatant une violation des articles 5 (transparence des informations) et 24 du RGPD (obligations du responsable de traitement), l’Autorité de contrôle irlandaise a sanctionné la société Meta Platforms, anciennement Facebook Ireland Limited, d’une amende de 17 millions d’euros par une décision du 15 mars 2022. L’enquête était intervenue dans le contexte de douze violations de données personnelles, à la suite desquelles l’Autorité avait vérifié si la société avait mis en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées.

La sanction est intervenue dans le cadre de la procédure de guichet unique prévue par l’article 60 du RGPD, les traitements concernés étant transfrontaliers. L’Autorité irlandaise agissait donc comme Autorité chef de file et sa décision est en accord avec les positions des autres Autorités ayant participé aux enquêtes.

La CNIL belge sanctionne de deux amendes les aéroports de Zaventem et Charleroi pour des contrôles de température par caméras thermiques

Dans le contexte de la crise sanitaire, les deux aéroports de Bruxelles avaient mis en œuvre un contrôle de température des passagers via des caméras thermiques identifiant ceux dépassant une température corporelle de 38°C. L’Autorité de contrôle belge les sanctionne pour défaut de base légale (article 6 du RGPD). L’Autorité s’était elle-même saisie lorsqu’elle avait appris par voie de presse l’existence de ce traitement.

S’agissant de données de santé, donc sensibles, les aéroports étaient tenus de démontrer une base légale claire et de mettre en œuvre le traitement à la suite d’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données), outil de responsabilisation des responsables de traitement en cas de traitement présentant des risques élevés. L’urgence de la crise sanitaire n’a pas suffi à justifier un tel traitement : les deux aéroports ont respectivement été condamnés à des amendes de 200 000 et 100 000 euros.

Article rédigé par : Caroline ALET, Jeanne BRETON, Alix CAPELY, Pierre-Emmanuel MEYNARD et Camille PECNARD

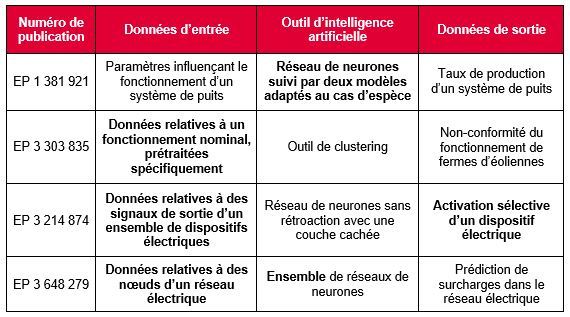

Record Filings at the European Patent Office in 2021

Despite the pandemic filings of European patent applications increased again. 188 600 patent applications were received by European Patent Office (EPO) in 2021, which is an increase of 4.5% in comparison to the previous year.

This is the highest number of applications ever filed in one year. The EPO’s Patent Index 2021 shows that patent filings rebounded significantly last year after a slight dip in 2020 (-0.6%).

In general the number of patent applications is seen as an early indicator of how the budgets of research and development investments of companies worldwide evolve.

Source website of EPO

For applications in 2021 the top countries of origin were the US (25% of total filings), Germany (14%), Japan (11%), China (9%) and France (6%). Wherein patent applications are concentrated in a few countries, with five countries accounting for 64% of European patent applications in 2021, and the top 20 countries accounting for 95%.

The strongest growth in patent applications at the EPO in 2021 was happened due to filings from China (+24% in comparison to 2020) and the US (+5.2%). Applications from South Korea were also increased in 2021 (+3.4%), while Japan experienced a slight decrease filings (-1.2%). Patent applications from the 38 European Patent Organization countries experienced an slight increase last year (+2.8%). However, the number of applications from Europe continued to decline, falling from 50% of the total in 2013 to 44% in 2021. This trend shows that the European market is considered as relevant to companies outside Europe. Especially companies from Asia, seek to protect their inventions on the European market.

In accordance with the general numbers Huawei was the leading patent applicant at the EPO in 2021 (as in 2019), wherein Samsung, and LG were in second and third place. Ericsson and Siemens both moved up a position, to fourth and fifth respectively. The top ten includes four companies from Europe, two from South Korea, two from the US, and one from each of China and Japan.

This IP Alert is for information purposes only and does not constitute legal advice.

Quelle nationalité pour le brevet à effet unitaire ?

La nationalité du brevet en cas de copropriété est déterminée par l’article 7 du règlement 1257/2012 qui indique :

«1. En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l’État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:

a) le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou

b) lorsque le point a) ne s’applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.

2. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s’applique au premier codemandeur inscrit. À défaut, le paragraphe 1, point a), s’applique au codemandeur suivant, dans l’ordre d’inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s’applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s’applique en conséquence.

3. Si aucun demandeur n’est domicilié, n’a son principal établissement, ou n’a d’établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État dans lequel l’Office Européen des brevets a son siège, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CBE.

4. L’acquisition d’un droit ne peut pas dépendre d’une inscription à un registre national des brevets. »

Les solutions suivent ainsi le tableau suivant :

| Le brevet en copropriété, est conclu entre : | Nationalité du brevet |

| Deux acteurs du même Etat-membre de la JUB | Le brevet est de la nationalité des copropriétaires.

|

| Deux acteurs issus de deux Etats-membres différents de la JUB | Le brevet est de la nationalité du 1er titulaire inscrit au registre européen des brevets.

|

| Un Etat-membre de la JUB et un pays extérieur à l’Europe | Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.

|

| Un Etat-membre de la JUB et un Etat-membre de la CBE mais pas de la JUB

Liste des Etats-membres de la CBE mais pas de la JUB : Albanie, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Croatie, Islande, Italie, Liechtenstein, Monaco, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie, Saint-Marin, Turquie. |

Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.

|

| Un Etat-membre de la JUB et un Etat-membre de l’UE mais pas de la JUB

Liste des Etats-membres de l’UE mais pas de la JUB : Croatie, Espagne, Italie |

Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.

|

| Deux Etats-membres extérieurs à la JUB | Le brevet est soumis au droit allemand. |

L’opt-out et sa réversibilité

L’opt-out : qu’est-ce ?

L’opt-out, prévu par l’article 83 de l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) permet de décider de déroger à la compétence exclusive de la JUB pendant une période transitoire de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB, renouvelable une fois.

Il sera possible de faire usage de cette dérogation dès avant le démarrage de la JUB, pendant une période préliminaire dite de « Sunrise Period ».

La possibilité d’opt-out n’est pas ouverte aux brevets à effet unitaire, mais concerne seulement les brevets européens et les demandes de brevets européens, sauf ceux pour lesquels une action aurait déjà été engagée devant la JUB.

Les formalités de l’opt-out sont très simples : une déclaration unique au greffe de la JUB suffit.

La déclaration d’opt-out doit être déposée par le titulaire effectif du brevet européen.

Cette déclaration au greffe peut être faite électroniquement via le « Case Management System » (système de gestion en ligne des procédures) mis à disposition par la JUB en utilisant un formulaire approprié.

Réversibilité de l’opt-out

Il est possible de revenir sur son choix d’opt-out sur demande depuis le système de gestion précité, pour chaque brevet individuellement. Le brevet n’apparaît alors plus dans le registre des opt-outs tenu par la JUB.

Ce retrait de l’opt-out est impossible si une juridiction nationale a déjà été saisie d’une action relevant de la compétence exclusive de la JUB.

Les actions qui ne sont pas de la compétence exclusive de la JUB, telles les actions relatives à la propriété du brevet européen ou aux contrats ayant pour objet un brevet européen, restent soumises aux juridictions nationales et n’empêchent pas de revenir sur une décision d’opt-out. Le retrait de l’opt-out est par principe définitif : aucun opt-out ne peut ultérieurement être effectué pour le brevet concerné.

L’opt-out ou son retrait : comment le corriger ?

La demande d’opt-out ou son retrait sont déclaratifs et ne sont pas contrôlés par le greffe de la JUB. C’est au moment du contentieux, que la juridiction saisie du litige pourra vérifier sa compétence en examinant la validité de la déclaration d’opt-out et de son éventuel retrait.

Il est possible de rectifier une demande d’opt-out ou son retrait par une demande de correction via le système de gestion en ligne des procédures. Toutes les informations fournies peuvent être modifiées, à l’exception du numéro de brevet : dans ce dernier cas, une nouvelle déclaration contenant le numéro correct devra être déposée.

L’opt-out est un acte juridique important déterminant votre politique en matière de contentieux. Il nécessite une tenue à jour des registres et implique une bonne maîtrise des outils informatiques de la JUB et notamment du « Case Management System », aucun contrôle n’étant effectué au moment de cette déclaration. Nos experts de LAVOIX se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.