Publications, articles de presse, classements, awards et évènements à venir

Différents angles de vue : JUB et Haute Cour de Justice anglaise

Des approches et des conclusions différentes dans l’affaire Advanced Cell Diagnostics vs. Molecular Instruments

L’OEB ajuste son barème de taxes à compter du 1er avril 2026

1. L’Office européen des brevets (OEB) ajustera son barème de taxes à compter du 1er avril 2026.

Technologies quantiques – Projet « OQULUS » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

Le paquet pharmaceutique : faciliter l’accès aux médicaments et protéger l’innovation

Le 11 décembre 2025, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur le paquet pharmaceutique européen, qui comprend une nouvelle directive et un nouveau règlement. Bien qu’un accord politique ait été trouvé, ce paquet n’est pas encore entré en vigueur.

Indications géographiques et marques : entre conflit et coexistence

Les indications géographiques (IG) protègent la dénomination d’un produit issu d’une certaine origine géographique et qui doit ses qualités ou sa réputation à son origine. Il est fréquent que des marques comprennent des termes identiques ou évocateurs d’une IG ou, inversement, qu’une IG reprenne des termes inclus dans des marques antérieures, ce qui peut susciter des conflits.

La division locale de la JUB confirme sa compétence dans l’affaire Sun Patent Trust c/ Vivo

Le 30 octobre 2025, la division locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) a rendu une ordonnance (UPC_CFI_361/2025) rejetant l’exception d’incompétence soulevée par Vivo dans le litige l’opposant à Sun Patent Trust.

Le PACE ne sera plus disponible pour la recherche à compter du 1er février 2026.

Le programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») ne sera plus disponible pour la phase de recherche à partir du 1er février 2026.

Optique – étude d’une décision relative à un dispositif d’éclairage automobile

La décision T 0502/15 [1] concerne un dispositif d’éclairage pour véhicule automobile, avec en particulier un éclairage diurne (DRL).

Digital Omnibus : quel enjeux et perspectives dans votre mise en conformité ?

La Commission européenne a publié le 19 novembre dernier un projet de réforme du cadre numérique européen acquis, dénommé le « Digital Omnibus », présenté comme simplifiant les principaux textes de l’écosystème numérique européen. Visant principalement les règles relatives aux données personnelles issues du RGPD2, il s’agirait de la première réforme de ce texte depuis son adoption en 2016.

Décision JUB : La division centrale de Paris précise sa méthode d’évaluation de l’activité inventive

Dans une décision clé du 20 octobre 2025 (UPC_CFI_189/2024), opposant Meril Life Sciences à Edwards Lifesciences, la division centrale de Paris de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) a fourni des éclaircissements importants sur son approche de l’appréciation de l’activité inventive.

« Marcher sur une corde raide » : les praticiens évaluent l’impact de la hausse des frais de la JUB

Managing IP consacre son dernier article – “‘Walking a tightrope’: practitioners assess impact of UPC fee hike” – aux enjeux liés à l’évolution récente des frais devant la Juridiction unifiée du brevet.

JUB – Admission d’Apple en intervention dans un litige sur le régime de confidentialité

La Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) a rendu le 23 septembre 2025 une ordonnance importante (UPC_CoA_631/2025 et 632/2025) relative à l’admission d’Apple comme intervenant dans des recours formés par Ericsson dans le cadre d’actions en contrefaçon lancées devant la division locale de Milan contre ASUS, Arvato et Digital River.

Modification des frais de justice de la JUB à compter du 1er janvier 2026

Le comité administratif de la juridiction unifiée du brevet (JUB) a adopté des modifications des frais de procédure.

L’approche de la JUB en matière d’activité inventive

Les avocats de Lavoix proposent un aperçu de l’approche de la JUB en matière d’activité inventive, et s’interrogent sur le point de savoir si la juridiction développe sa propre méthode plutôt que de suivre celle de l’OEB.

La médiation judiciaire en propriété intellectuelle : un outil efficace de résolution des litiges

La médiation intègre la stratégie contentieuse en propriété intellectuelle (PI) et doit être anticipée, que ce soit devant les juridictions nationales, ou les offices de PI internationaux (OMPI, EUIPO pour les marques et dessins et modèles de l’UE).

Depuis le 1er octobre 2025, l’OEB accepte les dessins en couleur

Comme vous le savez peut-être déjà, l’Office européen des brevets (OEB) a modifié les règles formelles afin d’accepter des dessins en couleur ou en niveaux de gris.

JUB – la contrefaçon par équivalence se précise mais un arrêt de la Cour d’appel est toujours attendu

Comme le dispose l’article 69(1) CBE, « l’étendue de la protection conférée par le brevet européen (…) est déterminée par les revendications ».

Technologies quantiques – Projet « QMEMO » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

La Cour d’appel de la JUB définit les critères d’évaluation des « éléments ajoutés »

Dans sa décision UPC_CoA_774/2024, datée du 2 octobre 2025, la Cour d’appel de la JUB a estimé que le même critère s’applique pour évaluer les « éléments ajoutés » dans les revendications accordées d’un brevet, que ce soit au regard de la demande telle qu’elle a été déposée ou au regard de chaque demande mère dont le brevet est issu, lorsque le brevet est délivré à partir d’une demande divisionnaire.

Juridiction unifiée du brevet : la consécration du mécanisme français de la saisie-contrefaçon au niveau européen

La saisie-contrefaçon, une mesure probatoire connue de longue date par le praticien français de la propriété intellectuelle, a été intégrée avec succès au dispositif régissant la Juridiction unifiée du brevet (« JUB »), en vigueur depuis deux ans. Les principaux points à retenir sont présentés ci-dessous.

Deuxième épisode de Magicobus : nouvelle intervention du ministère pour simplifier la procédure civile

Dans la continuité du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, a été publié le 8 juillet 2025 le deuxième épisode du même nom : « Magicobus II » (pour son nom complet : décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile).

Plainte UDRP : contrefaçon n’équivaut pas cybersquatting

La procédure relative aux principes directeurs UDRP (« Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy ») est une procédure arbitrale initiée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI permettant aux titulaires de droits de marque de s’opposer à l’enregistrement abusif d’un nom de domaine.

Optique – étude d’une décision sur un système d’éclairage

La décision de la Cour d’Appel de Paris [1] porte sur un système d’éclairage comprenant une pluralité de sources lumineuses dont la couleur de la lumière est commandée à distance en utilisant notamment des filtres dichroïques.

Technologies quantiques – Projet « QCOMMTESTBED-RESEARCH » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

La JUB déploie progressivement la nouvelle version de son CMS

Le CMS est l’outil de gestion de la Juridiction Unifiée des brevets (JUB – https://www.unified-patent-court.org ) : il permet notamment l’enregistrement des conseils et avocats représentants, le dépôt des pièces par les parties, la consultation des dossiers, ou encore l’enregistrement des dérogations (opt-out).

Données personnelles – Janvier-Juin 2025

Cette newsletter LAVOIX présente une sélection des actualités de janvier à juin 2025 dans le domaine de la protection des données personnelles.

La règle du jeu…vidéo

L’industrie du jeu vidéo a changé depuis la sortie du jeu d’arcade Pong, en 1972. Le droit a toujours eu des difficultés à appréhender le jeu vidéo.

Aujourd’hui, la jurisprudence qualifie un jeu vidéo, composé de plusieurs éléments, comme une « œuvre complexe ». Cette notion prétorienne a des contours flous et pose des questions notamment quant à ses conséquences.

Technologies quantiques – Projet « PQTLS » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

La règle du jeu… vidéo

Depuis la sortie du jeu d’arcade Pong, en 1972, le droit a toujours rencontré des difficultés à appréhender le jeu vidéo.

Compétence temporelle de la JUB

Dans sa décision APL_8790/2025, rendue le 2 juin 2025, la Cour d’appel de la JUB a confirmé la compétence temporelle de la JUB pour les actes ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’accord JUB et pendant la période d’opt-out lorsque l’opt-out a été retiré avant l’introduction de l’action devant la JUB.

L’OEB renouvelle ses certifications ISO et obtient la certification pour son système de gestion environnementale

1. Le système de gestion de l’OEB a été audité en avril 2025 en vue de renouveler les certifications déjà obtenues par le passé et d’obtenir pour la première fois la certification ISO 14001.

Panorama de jurisprudence en droit des logiciels

La jurisprudence récente en matière de droit des logiciels témoigne de certaines tendances, qu’il est intéressant de synthétiser.

24 juin 2025

Petit déjeuner d’affaires : Deux ans de la JUB – Où en sommes-nous ?

Après avoir célébré avec succès sa première année, Lavoix se réjouit de partager avec vous le deuxième anniversaire de la Juridiction Unifiée du Brevet !

19 juin 2025

Petit déjeuner d’affaires : Deux ans de la JUB – Où en sommes-nous ?

Après avoir célébré avec succès sa première année, Lavoix se réjouit de partager avec vous le deuxième anniversaire de la Juridiction Unifiée du Brevet !

5 juin 2025

Petit déjeuner d’affaires : Protéger vos innovations quantiques – Tendances, enjeux et solutions

Quelles sont les spécificités des inventions dans le domaine quantique et comment les protéger ?

JUB : Nouveaux éclairages sur la méthode d’interprétation des revendications par la Cour d’appel

Dans la décision d’appel APL_64374/2024, en date du 1er mai 2025, la Cour d’appel de la JUB a apporté des précisions supplémentaires sur la manière dont l’interprétation des revendications doit être menée devant la JUB.

L’accord de validation avec le Laos est entré en vigueur le 1er avril 2025

Le 13 mai 2024, le Laos a conclu un accord avec l’Office européen des brevets permettant aux déposants d’étendre la protection de leur brevet européen sur son territoire.

JUB : Le pouvoir discrétionnaire de la JUB en cas d’absence de mémoire en défense

Décision de la Cour d’appel de la Cour unifiée des brevets rendue le 5 mai 2025, UPC_CoA_635/2024, APL_58934/2024

Ordonnance du Tribunal de première instance de la division centrale de la Juridiction unifiée du brevet (siège de Paris) rendue le 2 avril 2025, n° App_61657/2024, 61782/2024 et 61784/2024 UPC_CFI_164/2024

Technologies quantiques – Projet « EPIQ » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

Optique – étude d’une décision sur un hologramme pour un document d’identité

La décision de la Cour d’Appel de Paris [1] porte sur un document d’identité sécurisé par un hologramme particulier schématisé ci-dessous.

1er mai 2025 – Le paquet modèle se concrétise !

Avec l’entrée en vigueur de la phase 1 de la réforme des dessins et modèles de l’Union Européenne, des nouveautés sont à prendre en compte.

La marque ombrelle, un rayonnement limité

La marque ombrelle est une notion issue du domaine du marketing que le droit des marques s’est approprié.

Nouvelles versions des directives de l’OEB

En avril, l’Office européen des brevets (OEB) a publié une nouvelle version des Directives relatives à l’examen, au brevet unitaire et au PCT-OEB.

Interprétation large de la donnée de santé par la CJUE

En matière de données personnelles, les données de santé sont spécifiques, leur régime de protection étant davantage protecteur pour la personne physique concernée.

Technologies quantiques – Projet « NISQ2LSQ » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

Optique – étude d’une décision sur une fibre optique

La décision T 1460/21 [1] porte sur une fibre optique présentant un noyau interne, un noyau externe et une gaine intérieure comme schématisé ci-dessous.

Double objectif ambitieux du règlement sur l’IA : encadrer et encourager l’innovation

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA), entré en vigueur le 1er août 2024, est le premier règlement régulant l’IA. Il aura un impact significatif pour les entités qui déploient des systèmes d’IA.

Référé-interdiction devant la JUB : panorama de jurisprudences dans le secteur des sciences de la vie en 2024

L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) le 1er juin 2023 a marqué un tournant majeur dans le domaine du droit des brevets en Europe.

Adoption d’un langage neutre en matière de genre dans le règlement d’exécution de la CBE

Avis de l’Office européen des brevets en date du 12 février 2025 concernant l’adoption d’un langage neutre en matière de genre dans le règlement d’exécution de la CBE.

Arrêt BSH v. Electrolux : compétence étendue en matière de contrefaçon transfrontalière de brevets

Arrêt BSH v. Electrolux : compétence étendue des juridictions des Etats membres de l’Union européenne en matière de contrefaçon transfrontalière et validité de brevets.

Optique – étude d’une décision sur un amplificateur optique

La décision T 1542/10 [1] porte sur un amplificateur optique dont le coefficient de gain est réglé de manière spécifique. Un exemple de l’évolution de ce coefficient de gain en fonction de la longueur d’onde est illustré sur la figure ci-dessous du brevet.

Esport et DPI : les règles du jeu

L’esport est défini comme étant « la pratique compétitive du jeu vidéo en multi-joueurs, dans le cadre de ligues ou compétitions en ligne ou d’évènements physiques, essentiellement entre joueurs professionnels ».

Rapport statistique de l’IP5 2023

Le rapport annuel des statistiques IP5 des cinq plus grands offices de propriété intellectuelle du monde (IP5) a été publié récemment.

Lavoix annonce la nomination de quatre nouvelles associées

Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle annonce la nomination de nouvelles associées : Ariane Chauveau, Eva Laur, Marie-Anne Milon et Bertille Thémé, toutes quatre Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires en Brevets Européens.

Copaxone – publication de la décision

Suite à notre dernière IP Alert du 23 janvier 2025, la décision de la Commission Européenne publiée le 8 avril 2025 (seulement en anglais) est désormais disponible sous la référence AT.40588 : https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/AT.40588

Données personnelles – Juin-Décembre 2024

Cette newsletter présente une sélection des actualités de juin à décembre 2024 dans le domaine de la protection des données personnelles.

Lavoix confirme son positionnement en Chimie et Biologie avec le recrutement de deux nouveaux associés

Lavoix, cabinet européen reconnu pour son expertise en Propriété Industrielle, accélère la croissance de son équipe en Chimie et Biologie avec l’arrivée de deux nouveaux associés dans ces domaines d’activité. En 2024, Isabelle Bosser rejoint le bureau de Lyon, tandis que Michael Schlauch intègre l’équipe de Munich, apportant chacun leur expertise dans des domaines stratégiques de l’innovation scientifique.

Protection par brevet des méthodes chirurgicales en Europe et aux US

Pour les brevets européens, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique sont explicitement exclues de la brevetabilité par la législation (Article 53 CBE), bien que la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets (OEB) ait évolué vers une pratique plus permissive que par le passé. Les dispositifs médicaux ne sont toutefois pas exclus et peuvent faire l’objet d’une demande de brevet européen.

Réformes multiples en droit de la procédure civile : la première instance et l’appel sont impactés

La pause estivale a annoncé diverses modifications de la procédure civile du fait de l’entrée en vigueur le 1 septembre 2024 de l’essentiel des dispositions du décret du 29 décembre 2023 [1] et du décret du 3 juillet 2024 [2].

Révision du barème des taxes de brevets de l’USPTO

Le 20 novembre 2024, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) a annoncé une révision du barème des taxes pour les brevets, qui entrera en vigueur le 19 janvier 2025.

Retrait effectif d’un opt-out lorsque des procédures nationales sont pendantes

Décision de la Cour d’appel de la JUB du 12 novembre 2024

AIM SPORT DEVELOPMENT AG vs SUPPONOR

Nouvelle demande à la Grande Chambre de Recours de l’OEB – G 2/24

La chambre de recours technique de l’OEB a posé une requête à la Grande Chambre de recours afin de clarifier le statut d’un tiers intervenant au cours d’une procédure de recours.

Rappels sur la pratique européenne concernant la brevetabilité des méthodes chirurgicales

La jurisprudence de l’Office européen des brevets (OEB) concernant la brevetabilité des méthodes chirurgicales a connu une évolution significative suite à la décision G1/07 de la Grande Chambre de recours de l’OEB en février 2010.

Nouveaux développements concernant le programme pilote CNIPA-EPO

À partir du 1er décembre 2024, les taxes de recherche pour la désignation de l’OEB en tant qu’administration chargée de la recherche internationale pour les demandes participant au programme pilote CNIPA-OEB peuvent être payées en yuans chinois directement auprès du CNIPA.

Copaxone : La Commission européenne inflige une amende pour utilisation abusive du système des brevets et dénigrement

Copaxone – La Commission européenne inflige à Teva une amende de 462.6 millions d’euros pour utilisation abusive du système des brevets et dénigrement.

Russie : nouvelle législation en matière de brevets

Le Règlement N° 1278 publié le 27 septembre 2024 apporte plusieurs modifications à la loi Russe.

Modification des pratiques dans l’accès aux documents de la littérature en matière de brevets

Avis de l’Office européen des brevets du 2 juillet 2024 concernant une modification des pratiques en matière d’accès aux documents de la littérature brevets cités dans les procédures de recherche et d’examen.

17 septembre 2024

Petit déjeuner d’affaires – Dispositifs médicaux : Conseils pratiques pour une protection en Europe et aux US

Les dispositifs médicaux et leurs utilisations font l’objet de spécificités en matière de brevets. Pour autant, les acteurs du domaine ont tout intérêt à sécuriser leur marché en utilisant à bon escient les outils de Propriété Intellectuelle.

10 septembre 2024

Petit déjeuner d’affaires – Dispositifs médicaux : Conseils pratiques pour une protection en Europe et aux US

Les dispositifs médicaux et leurs utilisations font l’objet de spécificités en matière de brevets. Pour autant, les acteurs du domaine ont tout intérêt à sécuriser leur marché en utilisant à bon escient les outils de Propriété Intellectuelle.

Poursuite des procédures d’examen et d’opposition en vue de la saisine G 1/24

Avis de l’Office européen des brevets daté du 1er juillet 2024 concernant la poursuite des procédures d’examen et d’opposition en vue de la saisine G 1/24.

Lavoix : Votre partenaire de confiance pour les litiges devant la Juridiction Unifiée du Brevet

Depuis l’instauration de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) il y a un an, Lavoix, groupe européen spécialisé en propriété intellectuelle, s’est affirmé comme un leader dans la gestion des litiges en matière de brevets.

La valorisation des évènements sportifs : un exercice de haute voltige

La publicité et la communication dans le cadre d’évènements, comme les Jeux Olympiques de Paris 2024, sont souvent des sujets qui amènent leur lot de contentieux, communément appelé « ambush marketing ».

Optique – étude d’une décision sur un endoscope

La décision T 0305/06 [1] porte sur un endoscope présentant un système optique avec plusieurs agencements de lentilles, visibles ci-dessous.

Milan : the place to be pour la PI !

Le 27 juin 2024, la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) a ouvert une nouvelle section de la Division Centrale à Milan faisant suite à la décision du comité administratif du 26 juin 2023 modifiant l’Accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB) en vue d’établir une section de la Division Centrale à Milan.

Lavoix intensifie son expansion pan-européenne et se rapproche du cabinet italien Giambrocono

Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), annonce l’acquisition du cabinet italien Giambrocono.

La saisie-contrefaçon, une mesure probatoire efficace

Le succès d’une action en contrefaçon repose sur la solidité des éléments de preuve à disposition du demandeur.

La Roumanie adhérera à l’accord sur la JUB le 1er septembre 2024

La Roumanie a déposé son instrument de ratification le 31 mai 2024 et adhérera à l’accord sur la JUB le 1er septembre 2024. À partir de cette date, l’accord sur la JUB comptera 18 membres en Europe.

Changements législatifs en Inde

Le Ministère Indien du Commerce et de l’Industrie a publié le 15 mars 2024 dans la Gazette Officielle des amendements venant modifier certaines règles sur les brevets datant de 2003.

(suite…)

Première année de la juridiction unifiée du brevet : « Un tel nombre de décisions en aussi peu de temps est assez marquant »

Le 1er juin 2023 était officiellement lancée la juridiction unifiée du brevet, rassemblant 17 États européens et visant à simplifier la gestion des brevets pour les entreprises.

Projet « QAFCA » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

Données personnelles – Actualités de l’année 2023-2024

Cette newsletter présente une sélection des actualités de l’année 2023-2024 du domaine de la protection des données personnelles.

Quel est l’intérêt de déposer sa marque patronymique pour un sportif ?

De nombreux sportifs bénéficient de la protection à titre de marque qui leur permettent de lutter efficacement contre l’opportunisme de certains mais aussi d’accroitre nettement leur visibilité.

Protection cumulative dans le cadre de la JUB

Protection cumulative : brevet européen et brevet national vs brevet unitaire et brevet national

Juridiction unifiée du brevet : le bilan après un an d’exercice

Lavoix fait le bilan de la première année d’activité de la juridiction unifiée du brevet (JUB).

La protection cumulée dans le cadre de la JUB

Cumul : brevet européen et brevet national vs brevet européen à effet unitaire et brevet national (suite…)

Sportifs : à vos marques… !

L’image et le nom des sportifs sont les deux actifs les plus importants dans leur communication. Plusieurs options sont possibles pour les protéger, dont la protection des noms patronymiques et le droit des marques.

Innovation & Hydrogène – L’Europe et le Japon en tête des dépôts de brevets

Le rapport « Hydrogen patents for a clean energy future », préparé conjointement par l’OEB et l’Agence Internationale de l’Energie, analyse la géographie des dépôts de brevets concernant l’hydrogène au cours de la dernière décennie.

Digital Services Act : attention aux sanctions, il est encore temps de vous mettre en conformité

Le règlement européen connu sous le nom de « Digital Services Act » (DSA) est entré en vigueur pour l’ensemble des plateformes en ligne le 17 février dernier : rappels et recommandations.

Aperçu du plan stratégique 2028 de l’OEB

L’OEB a récemment publié son nouveau plan stratégique pour les années à venir jusqu’en 2028.

13 juin 2024

Petit déjeuner d’affaires : JUB et Brevet Unitaire – Bilan un an après

L’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet, commune à la majorité des États européens est entré en vigueur le 1er juin 2023.

6 juin 2024

Petit déjeuner d’affaires : JUB et Brevet Unitaire – Bilan un an après

L’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet, commune à la majorité des États européens est entré en vigueur le 1er juin 2023.

Langue de procédure devant la JUB : Anglais 1 – Allemand 0

Dans cette décision intéressante (UPC_CoA_101/2024 ApL_ 12116/2024 10x Genomics, Inc contre Curio Bioscience Inc), la Cour d’appel a ordonné que la langue de la procédure soit changée de l’allemand à l’anglais.

Innovation & Hydrogène – Stockage et distribution d’hydrogène : développements récents des technologies établies

Le stockage et la distribution d’hydrogène gazeux ou liquide implique des technologies matures, telles que les conteneurs d’hydrogène, les pipelines et la liquéfaction.

L’Office européen des brevets (OEB) a publié un tableau de bord relatif à la qualité

Le tableau de bord présente des indicateurs clés de performance (KPI) et vise à améliorer la transparence en fournissant des mises à jour trimestrielles sur la satisfaction des utilisateurs quant à la qualité du processus de délivrance des brevets à l’OEB.

L’étiquetage du vin : créativité sous contrainte(s)

…ou comment profiter des nouvelles indications obligatoires pour préciser l’image de votre vin et vous assurer de sa protection.

Clause grand-père pour les mandataires OEB

Un mandataire en brevets européens peut représenter une partie devant la JUB sous réserve de disposer des qualifications appropriées. Ces qualifications sont définies par le « Règlement sur le certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets et autres qualifications appropriées » (ou RCECB).

Innovation & Hydrogène – La France en première ligne pour un hydrogène propre

Afin d’accélérer la transition écologique, la France a fixé une stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène, avec notamment pour objectifs le développement de mobilités propres, en particulier pour les véhicules lourds, et la création d’une filière industrielle.

Suspension de procédure en cas de procédures parallèles devant la JUB et l’OEB

Dans une ordonnance du 8 janvier 2024, la Division centrale de Paris a interprété pour la première fois l’article 33(10) de l’Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (JUB) concernant la suspension de la procédure lorsqu’une procédure parallèle devant l’OEB est susceptible de mettre en cause la validité du brevet.

Sursis à statuer en cas de procédures parallèles devant la JUB et l’OEB

Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la Division centrale de Paris fait une première interprétation de l’article 33 (10) de l’Accord relatif au sursis à statuer en cas de procédure parallèle susceptible de mettre en cause la validité du brevet devant l’OEB.

Accélération des procédures d’opposition en cas d’actions judiciaires parallèles

L’OEB accélérera le traitement des oppositions s’il est informé de l’existence d’une procédure parallèle de contrefaçon ou de révocation devant la Juridiction unifiée du brevet, une juridiction nationale ou toute autre autorité compétente d’un État contractant.

Règlement IA, le bouleversement attendu est-il artificiel ?

Beaucoup de débats existent autour de l’intelligence artificielle (IA) et son déploiement soulève des questions juridiques que tentent d’encadrer les législations naissantes, comme la proposition de règlement européen sur l’intelligence artificielle (règlement IA) proposé par la Commission en 2021, et adopté par les 27 membres de l’Union le 2 février 2024.

Protection par marque du bonhomme Lego® : un jeu d’enfant ?

Le Tribunal de l’Union Européenne a rejeté le 6 décembre 2023 deux actions en nullité déposées par la société BB Services GmbH à l’encontre de deux marques tridimensionnelles portant sur des figurines-jouets, car leurs formes ne sont pas exclusivement dictées par la nature même du produit ni par une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (arrêts du Tribunal de l’Union Européenne TUE T-297/22 et T-298/22).

Implication des juges techniques dès le stade de la demande de mesures provisoires

Ordonnance de procédure, 25 janvier 2024 – Division locale de Düsseldorf – UPC_CFI_452/2023

Avis de l’OEB concernant les changements de taxes entrant en vigueur le 1er avril 2024

L’OEB a publié un système de taxes simplifié qui introduit désormais des taxes réduites pour les micro-entités.

L’Italie et la Juridiction unifiée du brevet signent un accord de siège

L’Italie et la Juridiction unifiée du brevet (JUB) ont signé un accord de siège, voir le communiqué de presse du gouvernement italien.

Innovation & Hydrogène – Quelles tendances pour le stockage et la conversion de l’hydrogène ?

Le rapport « Hydrogen patents for a clean energy future », préparé conjointement par l’OEB et l’Agence Internationale de l’Energie, analyse les tendances globales dans l’innovation concernant les chaines de valeur de l’hydrogène.

19 mars 2024

Petit déjeuner d’affaires : Breveter vos inventions en optique

Quel est le point commun entre l’aéronautique, le spatial, les transports, la santé, les télécommunications, la défense ou encore l’énergie ?

Contentieux des brevets Pharma et Biotech : la JUB change‑t‑elle les stratégies contentieuses ?

Le sommet Pharma and Biotech Patent Litigation Europe, qui s’est tenu à Amsterdam, a été une bonne occasion d’obtenir un aperçu de l’OEB sur l’état des lieux.

Innovation & Hydrogène – Importance des droits de PI pour les start-ups en recherche de financement

L’Office Européen des Brevets a publié un rapport concernant l’innovation dans le secteur de l’hydrogène.

Rapport statistique de l’IP5 2022

Le rapport annuel des statistiques IP5 des cinq plus grands offices de propriété intellectuelle du monde (IP5) a été publié récemment.

LIVRE BLANC – Droit des marques à l’international

La PI en Chine, anticipation et adaptation : les maîtres mots d’un relais de croissance majeur

Revue de jurisprudence française et des instances de l’Union Européenne marques pharmaceutiques et modèles 2023

Lavoix vous présente une revue de décisions rendues en matière de marques pharmaceutiques et modèles par les instances françaises et de l’Union Européenne.

Le formulaire informant les demandeurs de l’entrée du PCT dans la phase EP a été interrompu

L’OEB a annoncé que l’avis de l’OEB informant de l’entrée dans la phase européenne avant celle de l’OEB est interrompu.

Nouvelle édition du Baromètre de la PI

Créé il y a plus de 10 ans pour mieux appréhender les évolutions de la propriété intellectuelle, le Baromètre de la PI nous permet également de faire évoluer nos prestations pour répondre au mieux aux attentes de nos clients en termes de protection et de valorisation de leurs actifs immatériels.

11 janvier 2024

Petit déjeuner d’affaires : Intelligence artificielle & PI – Enjeux et risques

L’intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de notre présent et de notre futur. Malgré les questions ouvertes et les problématiques non résolues, les entreprises doivent appréhender son impact sur leurs droits de propriété intellectuelle.

Projet « QUBITAF » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

(suite…)

Marcuria, cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle rejoint le groupe Lavoix

Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), annonce l’acquisition de Marcuria, cabinet d’avocats dédié au droit des marques, fondé par Claire Ardanouy et Emmanuelle Jaeger, toutes deux avocates au Barreau de Paris et diplômées en propriété intellectuelle.

Droit formel de priorité : décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB

La Grande Chambre de Recours a rendu une décision sur les recours consolidés G 1/22 et G 2/22, statuant que l’OEB est compétent pour évaluer le droit de priorité et que l’approche des « codemandeurs PCT » est valide.

Augmentation substantielle des taxes officielles au Canada et en Argentine

Les taxes officielles pour le dépôt de demandes de brevet augmenteront jusqu’à 36% au Canada à partir du 1er janvier 2024.

30 novembre 2023

Petit déjeuner d’affaires : Intelligence artificielle & PI – Enjeux et risques

L’intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de notre présent et de notre futur. Malgré les questions ouvertes et les problématiques non résolues, les entreprises doivent appréhender son impact sur leurs droits de propriété intellectuelle.

Fin de la fiction postale des 10 jours à l’OEB

Une nouvelle fiction de notification et de calcul des délais entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

Projet « ROBUSTSUPERQ » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

(suite…)

Projet « PRESQUILE » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

(suite…)

Douanes : quelles bonnes pratiques pour les marques ?

Philippe LODS a évoqué les bonnes pratiques en termes de contrefaçon et de surveillance en douanes pour les marques dans LexInside. Une interview menée par Arnaud Dumourier pour DECIDEURS TV.

Tolérer, c’est risqué !

Souvent commenté, l’arrêt FREE contre FREE SBE (Cour d’appel de Paris – Pôle 05 ch. 02, 14 janvier 2022 / n° 20/05019, S. A.S. FREE/S. A.S. FREE SBE) pose la question du point de départ du délai de la forclusion par tolérance.

28 novembre 2023

Forum Perspectives 2023

Venez découvrir la propriété industrielle, le métier d’Ingénieur Brevets et nos opportunités de carrière.

14 novembre 2023

Forum Vitae 2023

Nos ingénieurs seront présents pour répondre à vos questions sur la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets.

3-7 novembre 2023

Asian Patent Attorneys Association (APAA)

3 – 7 novembre 2023

Philippe Blot et Valérie Genin participeront à la 20ème Assemblée générale et aux 74ème et 75ème réunions du Conseil de l’Asian Patent Attorneys Association (APAA), à Singapour.

22-25 octobre 2023

2023 AIPPI World Congress

22 – 25 octobre 2023

Camille Pecnard et Pierre-Emmanuel Meynard participent au congrès annuel de l’AIPPI à Istanbul.

17-18 octobre 2023

5ème édition des French Photonics Days

17 – 18 octobre 2023

Anne-Sophie Auriol sera présente à la 5ème édition des French Photonics Days, au Pavillon Joséphine à Strasbourg.

Le thème principal de ces rencontres sera : » Procédés Photoniques pour la Santé et l’Industrie « . L’évènement est organisé par SupOptique Alumni, Photonics France et l’Université de Strasbourg (Laboratoire ICube).

4-7 octobre 2023

PTMG Autumn Conference 2023

4 – 7 octobre 2023

Béatrice Daubin et Pierre-Emmanuel Meynard participeront à la conférence d’automne du Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG) à Athènes, en Grèce.

29 sept. – 1 oct. 2023

Conférence AIDV 2023

29 septembre au 1er octobre 2023

Venez discuter du droit de la vigne, du vin et de la propriété intellectuelle avec David Millet et Gwénaël Toussaint lors de la conférence annuelle de l’AIDV.

L’Association internationale du droit du vin tiendra cette année sa conférence dans la vallée de l’Okanagan, au Canada.

20 septembre 2023

France Digital Day (FDDAY) 2023

20 septembre 2023

Lavoix participe au France Digital Day 2023, l’événement startup le plus exclusif d’Europe, au Musée des Arts Forains à Paris.

19-22 septembre 2023

Marques 37th Annual Conference

19 – 22 septembre 2023

Gwénaël Toussaint participe à la 37ème conférence annuelle de MARQUES à Berlin (Allemagne).

18 octobre 2023

Forum Trium 2023

Curieux de découvrir la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets ?

Nos ingénieurs seront présents au Forum Trium pour répondre à vos questions, vous faire découvrir la Propriété industrielle ainsi que le métier d’Ingénieurs Brevets.

Brevet unitaire européen : peser le pour et le contre avant de s’engager

Depuis le 1er juin 2023, des PME s’emparent du brevet unitaire européen pour se protéger de manière plus efficace.

Si cette nouveauté réduit les coûts et fait gagner du temps, elle n’est toutefois pas toujours nécessaire.

Conditions de validité d’une clause prévoyant la cession de droits d’auteur sur des œuvres futures

La Cour d’Appel de Paris reconnait la validité d’une clause de cession de droits d’auteur des œuvres futures dans un contrat de travail.

14 septembre 2023

Petit déjeuner d’affaires : Modèle d’utilité & propriété industrielle

Le terme de modèle d’utilité ou encore certificat d’utilité, peut paraître assez énigmatique. Il s’agit pourtant, au même titre que son « grand-frère », le brevet, d’un titre de propriété industrielle.

Easyfinance – Nouveau module disponible dans IP data²

easyfinance est un nouveau module disponible dans IP data² qui vous permet de consulter et d’extraire de façon autonome vos informations comptables et financières, complétées de quelques informations métiers. (suite…)

Projet « QCOMMTESTBED-INFRA » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

(suite…)

Droit de propriété de marque et limitations légales : usage nécessaire et publicité comparative

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services couverts par celle-ci (article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle – CPI) qui se caractérise en particulier par le droit d’en interdire l’usage dans la vie des affaires.

Données personnelles Mars-Mai 2023

Cette newsletter trimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période mars-mai 2023.

Nouvelles Directives d’examen de l’OEB

Projet « AQCESS » pour 2030

Le rapport annuel officiel de France 2030 sur la stratégie [1] dans le domaine quantique donne les priorités de développement pour l’avenir.

Projet « e-DIAMANT » pour 2030

Brevet unitaire & JUB : état des lieux de la Sunrise Period et prochaines actions

Propriété industrielle : les 5 questions clés du brevet européen unitaire

(suite…)

Un mot sur la plausibilité et la reprise ultérieure des procédures suspendues

Les réticences des déposants face au lancement du brevet unitaire européen

Longtemps attendus, le brevet unitaire européen et la juridiction unifiée du brevet verront le jour ce 1er juin.

(suite…)

Des conditions de preuves alourdies pour les titulaires des marques de renommée

La décision du Tribunal de l’Union européenne (TUE, 7 décembre 2022, T-623/21, EU:T:2022:776, Puma SE / EUIPO – Vaillant GmbH) a été très largement commentée par les professionnels de la propriété intellectuelle.

Propriété industrielle : quelles évolutions pour le brevet unitaire à partir de juin ?

(suite…)

Journée Mondiale de la Quantique

L’entrée en vigueur de la Juridiction Unifiée du Brevet approche, comment s’y préparer ?

Affaire MetaBirkin : mise en échec des feintes et faux semblants !

Le tribunal de New York a condamné le 8 février 2023 l’artiste américain Mason Rothschild pour contrefaçon et dilution de la marque enregistrée BIRKIN pour des faits de commercialisation sous le nom « MetaBirkins » de NFTs représentant des sacs à mains en fausse fourrure dont la forme s’inspire du sac iconique Birkin de la maison Hermès.

Données personnelles Janvier-Février 2023

Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période janvier-février 2023.

Start-ups & innovation : Comment les start-ups s’emparent de la propriété intellectuelle

Communiqué de presse

Les start-ups qui détiennent des brevets ont trois fois plus de chances de réussir que les autres. La question de la propriété intellectuelle (PI), omniprésente dans les incubateurs, est parfois mise de côté car jugée complexe ou non prioritaire par ces entreprises en devenir. En protégeant projets, idées et marques, la PI constitue pourtant un vrai levier concurrentiel et un facteur clé de développement des start-ups, comme en témoignent Agrid, Themis et Advanced Biodesign, trois jeunes start-ups françaises engagées dans une démarche de protection de leurs innovations et de leur marque avec le support de LAVOIX.

(suite…)

Décision du Conseil d’administration (14/12/22) : l’OEB a annoncé un ajustement des taxes officielles.

16 mars 2023

Petit déjeuner d’affaires : JUB et Brevet Unitaire : le compte à rebours est lancé

Brevet unitaire et juridiction unifiée des brevets : rebattre les cartes de la protection des entreprises

Le brevet unitaire et la juridiction unifiée des brevets devraient voir le jour au printemps 2023. La réforme prévoit d’obtenir une protection du brevet dans 25 États membres de l’Union européenne et de défendre son titre, en cas de litige, devant une juridiction européenne unique.

(suite…)

Quand déposer des demandes d’opt-out ?

Que signifie « opt-out » ?

L’opt-out est une demande visant à soustraire un brevet européen ou une demande publiée à la compétence de la Juridiction unifiée du brevet (JUB).

L’OEB célèbre le 50ᵉ anniversaire de la CBE

Brevet à effet unitaire et juridiction unifiée du brevet : organisation et impacts sur les droits de PI

Après de nombreux soubresauts, le brevet unitaire (BU) et la juridiction unifiée du brevet (JUB) devraient voir le jour au printemps 2023 et visent à apporter une certaine harmonisation dans la gestion des brevets en Europe. (suite…)

Données personnelles Second semestre 2022

Cette newsletter LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période juillet-décembre 2022. (suite…)

Enquête LE POINT

Quels sont les meilleurs cabinets d’avocats de France ?

Le magazine Le Point prépare la 5ème édition de son Palmarès des meilleurs cabinets d’avocats de France. Cette étude consacre les avocats français les plus recommandés dans 32 spécialités du droit.

Opt-out, stay-in : comment procéder en cas de copropriété ?

Avec l’entrée en vigueur du brevet unitaire, de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) et des dispositions transitoires associées, il sera possible d’échapper à la compétence de la JUB pour les demandes européennes publiées et les brevets européens sans effet unitaire (OPT-OUT), en déposant une déclaration effectuée par le(s) demandeur(s)/titulaire(s) effectif(s), avant l’ouverture d’une procédure.

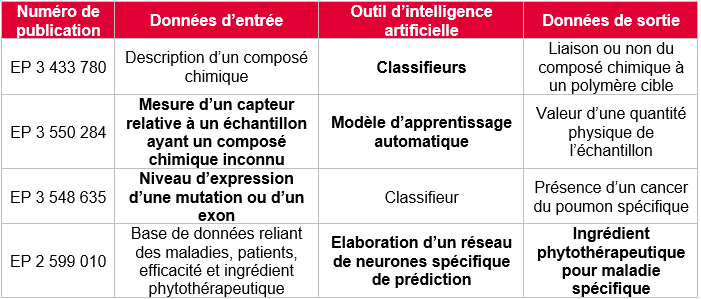

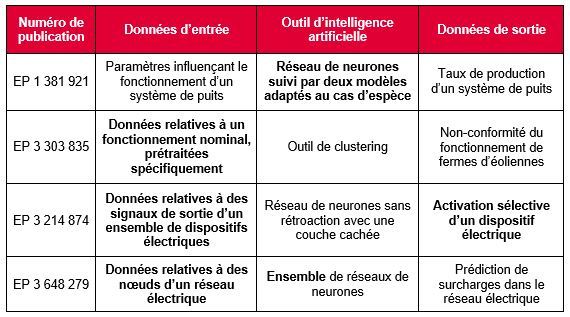

Intelligence artificielle en Chimie et Brevetabilité

L’intelligence artificielle est partout aujourd’hui mais peut-on la breveter dans tous les secteurs technologiques ?

Dans le domaine de la chimie, et notamment dans la modélisation de molécules (études in silico) ou en cosmétique, les outils d’intelligence artificielle ont fait récemment leur apparition. De multiples applications existent déjà, notamment la prédiction d’interactions entre composés, la modélisation de conformation de protéines ou encore l’évaluation de l’activité d’une molécule. Ces outils sont des aides précieuses pour la synthèse de nouvelles molécules ou de nouvelles compositions chimiques.

Le développement de l’intelligence artificielle dans ces domaines s’accompagne du dépôt de demandes de brevets. Se pose alors la question, des éventuelles spécificités des brevets délivrés par les offices, notamment l’Office Européen des Brevets (OEB), pour des inventions dans ces domaines.

A cet effet, nous avons analysé quatre brevets ayant fait l’objet d’une délivrance récente et visant à protéger l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle appliqué sur des données d’entrée pour estimer des données de sortie souhaitées. La synthèse de cette analyse se trouve dans le tableau suivant :

Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.

Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.

Les exemples précités mettent en évidence qu’il est tout à fait possible de breveter des inventions dans le domaine de la chimie et de la biologie mettant en œuvre des technologies d’intelligence artificielle.

Il ressort néanmoins que la brevetabilité n’est pas liée à ces secteurs d’activité, mais provient de données d’entrée/sortie originales et/ou de l’emploi d’un outil d’intelligence artificielle spécifique.

Ainsi, comme pour les secteurs du médical, des transports, et de l’énergie, protéger un outil d’intelligence artificielle dans le secteur de la chimie est tout à fait possible. Pour cela, il suffit d’identifier un élément original parmi les données d’entrée/de sortie et/ou l’outil d’intelligence artificielle (type d’outil et/ou manière d’obtenir l’outil).

Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous aider à une telle identification.

Le début de la Sunrise Period repoussé de deux mois

La Sunrise Period de la Juridiction unifiée du brevet devait commencer le 1ᵉʳ janvier 2023, avec pour objectif que la juridiction devienne opérationnelle le 1ᵉʳ avril 2023.

Dans un communiqué de presse daté du 5 décembre 2022, la Cour indique que ce calendrier est repoussé de deux mois. La Sunrise Period débutera donc le 1ᵉʳ mars 2023, avec l’objectif d’une entrée en vigueur de la Cour au 1ᵉʳ juin 2023.

Qu’est‑ce que la « sunrise period » ?

Le dépôt par l’Allemagne de son instrument de ratification de l’Accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet (AJUB) déclenchera la sunrise period ainsi que l’entrée en vigueur de l’AJUB (trois mois après le début de la sunrise period).

En prévision de l’ouverture de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), actuellement prévue pour le 1er avril 2023, il sera possible de retirer les brevets européens existants et les demandes de brevet européen de la compétence de la JUB, en déposant une demande d’opt‑out.

Demande anticipée d’effet unitaire possible à partir du 1er janvier 2023

Le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») sera prochainement mis en place. Le dernier instrument de ratification manquant devrait être déposé par l’Allemagne en décembre.

22 novembre 2022

Photonics online meetings

Retrouvez Anne-Sophie AURIOL et Arnaud POUDEROUS le 22 novembre prochain lors de la 5ème édition des Photonics Online Meetings et découvrez les nouvelles tendances en photonique et les solutions aux défis à venir.

15 novembre 2022

Lavoix au Forum CentraleSupélec 2022

Nos ingénieurs seront présents au Forum CentraleSupélec, le mardi 15 novembre au Palais des Congrès.

N’hésitez pas à venir leur poser toutes vos questions pour découvrir la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets.

L’OEB supprime le délai de grâce de 10 jours pour la notification

1. Dans le système actuel de la CBE, les courriers de l’OEB sont réputés remis à leur destinataire le dixième jour suivant leur remise au prestataire de services postaux.

2. Le passage aux communications électroniques rend cette règle obsolète, la remise étant beaucoup plus rapide et intervenant généralement le même jour.

En outre, le PCT ne comporte pas un tel décalage de notification de 10 jours.

3. Ainsi, le Conseil d’administration de l’OEB a décidé de supprimer la règle des 10 jours et d’aligner le système de l’OEB sur celui du PCT.

La nouvelle fiction de notification et de calcul des délais entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

4. En cas de litige concernant la remise d’un document, la charge de la preuve de la réception (en temps utile) reste à la charge de l’OEB.

Plus d’informations sont disponibles ici.

Cette alerte PI est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas un avis juridique.

Opt-out des CCP

Le fonctionnement de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) est actuellement prévu pour le 1ᵉʳ avril 2023 (https://www.unified-patent-court.org/news/latest-state-play-view-launch-unified-patent-court), ce qui déclenchera la période de « sunrise » dès le 1ᵉʳ janvier 2023.

Pendant cette sunrise period, il sera possible d’opt‑out les titres européens (EP) de la compétence de la JUB. L’opt-out sera possible pour les demandes de brevet européen publiées, les brevets européens délivrés (sans effet unitaire) et les certificats complémentaires de protection (CCP) délivrés pour un produit protégé par un brevet EP (art. 83 AJUB).

8 novembre 2022

Lavoix au Forum Perspectives 2022

Rendez-vous au Forum Perspectives au Centre de Congrès de Lyon le 8 novembre prochain pour découvrir la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets ! Nos ingénieurs lyonnais vous attendent pour répondre à toutes vos questions sur le stand Lavoix.

Informatique Quantique et Brevetabilité

L’informatique quantique fait l’objet de travaux de recherche depuis de nombreuses années. Toutefois, la recherche s’intensifie ces derniers temps et de multiples acteurs se positionnent en vue de préparer l’industrialisation de cette technologie.

De fait, les applications sont nombreuses et variées, et souvent dans des domaines a priori éloignés de l’informatique quantique. Citons, par exemple, la modélisation de molécules en chimie, la prévision de flux logistiques dans l’industrie, ou encore la réalisation de prévisions financières.

Ces changements permettent l’émergence de nouveaux champs de recherche, et donc de nouvelles inventions. La question de ce qui est protégeable par brevet se pose donc, pour les acteurs et dans les différents secteurs d’activité.

L’expérience que nous avons développée dans ce domaine technique montre que les technologies impliquant l’informatique quantique relèvent généralement soit d’une première catégorie, relative à l’ordinateur en lui-même (hardware), soit d’une seconde catégorie relative aux programmes informatiques (software), exécutables en lien avec cet ordinateur.

Les inventions de la première catégorie concernent, a priori, plutôt les acteurs de l’informatique quantique. Ces inventions font l’objet d’une classe de recherche dédiée à l’Office Européen des Brevets, la classe G06N10. Elles incluent notamment la structure de l’ordinateur, ses différents composants et les interactions entre ces composants. Ces éléments sont protégeables par brevets en tant que dispositifs, comme cela aurait été le cas pour un ordinateur classique, si tant est que les conditions standards de brevetabilité (nouveauté, activité inventive…) soient remplies.

Les inventions de la seconde catégorie peuvent émaner de tous les acteurs de l’innovation. Ces inventions regroupent notamment les algorithmes développés pour configurer, contrôler ou effectuer des calculs sur l’ordinateur quantique, en impliquant éventuellement un ordinateur classique. Rappelons que, bien que le code d’un algorithme ne soit pas protégeable par brevet, toutes les fonctions techniques de cet algorithme, qui résolvent un problème technique, le sont. Ainsi, les algorithmes de la seconde catégorie sont protégeables par brevets au même titre que les algorithmes classiques, sous réserve de remplir les conditions de brevetabilité, et notamment de ne pas être assimilés à des méthodes purement mathématiques ou intellectuelles. A cet effet, nous recommandons de mentionner, dans la protection demandée, l’ordinateur mettant en œuvre l’algorithme, et le cas échéant, les composants de l’ordinateur effectuant les différentes étapes de cet algorithme. Il paraît également pertinent de mettre en avant les entrées et/ou sorties originales de l’algorithme et de prévoir au moins une application concrète pour cet algorithme.

Ainsi, les inventions dans le domaine de l’informatique quantique sont tout à fait brevetables, et restent soumises aux mêmes exigences de brevetabilité que les autres inventions.

Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets.

Atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée COGNAC

L’INPI reconnait une atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée COGNAC pour une marque revendiquant des eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac ».

L’appellation COGNAC est notamment protégée en tant qu’Indication Géographique Protégée (IGP) au plan communautaire.

L’utilisation de l’appellation COGNAC est, par conséquent, réglementée de sorte que seuls les spiritueux produits au sein d’une zone de production délimitée et respectant des conditions particulières de production quant à la méthode d’obtention, le vieillissement, le titre alcoolémique définis par le cahier des charges, attaché à cette IGP, peuvent en bénéficier.

Le 3 novembre 2021, la société COGNAPEA a déposé la demande de marque française Cognapea qui, pour faire suite à une objection de l’INPI, revendiquait des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » en classe 33.

Pour faire suite à la publication de cette demande de marque, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le Bureau National Professionnel du Cognac (BNIC) ont conjointement formé opposition à l’enregistrement de cette demande de marque sur la base de l’atteinte à l’indication géographique COGNAC.

L’INPI a rappelé que l’indication géographique COGNAC fait l’objet d’une protection à l’échelle de l’Union Européenne et que toute atteinte doit être exclusivement examinée au regard du Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 qui dispose notamment en son article 21 que les indications géographiques sont protégées contre « toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée (…) ».

L’INPI a, par ailleurs; précisé que, selon l’article précité du Règlement communautaire, les indications géographiques pouvaient être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse respectant le cahier des charges correspondant, mais que selon ce même article, l’« évocation » de ces indications géographiques pour de tels produits n’était pas autorisée.

L’INPI a reconnu que cette demande de marque constituait une atteinte par « évocation » à l’indication COGNAC dans la mesure où elle était constituée de la séquence COGNA- et revendiquait des produits identiques à ceux bénéficiant de l’indication géographique.

Elle a par ailleurs admis qu’une telle évocation, en ne reproduisant que partiellement l’indication géographique COGNAC, risquait d’entrainer un affaiblissement de sa réputation en la banalisant.

Par conséquent, et quand bien même la demande de marque contestée revendiquait exclusivement des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac », l’INPI a prononcé le rejet total de la demande de marque Cognapea (Décision d’Opposition INPI n°OP22-0433 du 26/08/2022).

15-18 octobre 2022

Asian Patent Attorneys Association (APAA)

15 – 18 Octobre 2022

Retrouvez LAVOIX à l’Asian Patent Attorneys Association (APAA) à Busan (Corée).

11 &12 octobre 2022

Life Sciences Strategy Summit on IP & Exclusivity

11 – 12 Octobre 2022

LAVOIX interviendra au Life Sciences Strategy Summit on IP & Exclusivity (by Legal & Compliance Hub) à Munich (Allemagne).

20 & 21 octobre 2022

French Photonics Days

20 – 21 Octobre 2022

LAVOIX sera présent aux French Photonics Days à Saint-Etienne.

Mesures nationales accompagnant la mise en œuvre du brevet unitaire

Il est prévu que l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (AJUB) entre en vigueur au printemps 2023. En même temps, les règlements (UE) 1257/2012 et 1260/2012 entreront en vigueur concernant le brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire) et les modalités de traduction.

La brochure « Mesures nationales accompagnant la mise en œuvre du brevet unitaire » s’inspire de la publication en ligne « Droit national relatif à la CBE » et contient des informations sur les principales mesures nationales accompagnant la mise en œuvre du brevet unitaire. Elle est accessible sur le site de l’OEB.

La brochure contient des informations concernant :

- un filet de sécurité pour la validation d’un brevet EP dans un État membre participant au cas où la demande de protection unitaire serait rejetée – cela concerne par exemple le paiement des annuités, le dépôt d’une traduction ou d’autres formalités ;

- la protection simultanée d’un brevet unitaire ou d’un brevet européen classique et d’un brevet national correspondant ;

- le champ d’application territorial d’un brevet unitaire, notamment l’effet du brevet unitaire dans les territoires et zones d’outre-mer ; et

- divers autres aspects.

La version HTML de la brochure est régulièrement mise à jour. Une version PDF sera publiée prochainement.

Les informations publiées par l’OEB dépendent des informations fournies par les États membres, et celles-ci peuvent être inexactes ou incomplètes. La brochure vise à donner un premier aperçu et, avant toute décision, les informations doivent être confirmées par un conseil en brevets national spécialisé, un mandataire en brevets ou un avocat.

19 octobre 2022

Lavoix au Forum Trium 2022

19 Octobre 2022

Nos ingénieurs seront au rendez-vous du Forum Trium pour vous faire découvrir la Propriété industrielle, le métier d’Ingénieurs Brevets et toutes les opportunités offertes par LAVOIX.

Recherche complémentaire systématique des droits nationaux antérieurs par l’OEB

L’OEB effectuera des recherches supplémentaires pour déterminer les droits nationaux antérieurs et évaluer leur pertinence prima facie à compter du 1er septembre 2022.

L’OEB réalise déjà une recherche portant sur les demandes de brevet européen antérieures, déposées avant et publiées après la date de dépôt d’une demande de brevet européen donnée. Ces demandes européennes antérieures sont pertinentes pour la nouveauté au sens de l’art. 54(3) CBE.

À compter du 1er septembre 2022, l’OEB effectuera également des recherches systématiques pour identifier les droits nationaux antérieurs et évaluer gratuitement leur pertinence prima facie.

Un droit national antérieur est une demande nationale déposée avant, et publiée après, la date de dépôt de la demande de brevet européen en question.

Les droits nationaux antérieurs ne sont pas considérés comme état de la technique dans le cadre de l’examen européen de fond, mais peuvent être invoqués dans les procédures nationales pour révoquer le brevet européen dans le pays où la demande nationale antérieure a été déposée, conformément à l’art. 139(2) CBE. Pour traiter un droit national antérieur dans un pays particulier, les demandeurs peuvent déposer des jeux de revendications distincts pour ce pays avant la fin de l’examen européen, conformément à la règle 138 CBE.

La division d’examen transmettra tout droit national pertinent accompagné d’une notification selon la règle 71(3) CBE informant de l’intention de l’OEB de délivrer un brevet européen.

Ce nouveau service proposé par l’OEB vise à aider les demandeurs à prendre des décisions éclairées lorsqu’ils envisagent de demander un brevet unitaire, lequel ne permet qu’un seul jeu de revendications pour l’ensemble des États membres participants.

Plus de détails sur cette recherche complémentaire sont disponibles à l’adresse : https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html.

JUB et exemption Bolar

La « Bolar exemption » trouve son fondement juridique dans la directive européenne 2004/27/CE modifiant la directive 2001/83/CE portant code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. L’article 10(6) de la directive 2001/83/CE indique :

5-8 octobre 2022

PTMG Autumn Conference 2022

5 – 8 Octobre 2022

LAVOIX sera présent à la Conférence d’automne de PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group) à Lisbonne (Portugal).

20-23 septembre 2022

Marques 36th Annual Conference

20 – 23 Septembre 2022

LAVOIX participe à la 36ème conférence annuelle de MARQUES à Madrid (Espagne).

Double protection entre brevet national et brevet européen avec ou sans effet unitaire

Le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») sera prochainement introduit. La phase finale des travaux préparatoires sera achevée d’ici la fin de cet été et l’Allemagne déposera alors la dernière ratification manquante.

Changement législatif au Canada

De nouvelles règles relatives aux taxes de revendication et au nombre de notifications d’examen entreront en vigueur au Canada le 3 octobre 2022.

- Nombre de revendications et évolution des règles

Actuellement, aucune taxe de revendication n’est due au Canada.

Selon les nouvelles règles, toute revendication au-delà de vingt (20) sera soumise au paiement d’une taxe de revendication.

Le nombre de revendications au moment du dépôt de la requête en examen est pris en compte pour déterminer les taxes de revendication dues à ce moment-là.

Si des modifications augmentant le nombre de revendications sont apportées au cours de l’examen, le nombre le plus élevé de revendications déposées à un moment quelconque de l’examen sera pris en considération pour déterminer le nombre final de taxes de revendication dues lors de la délivrance du brevet.

- Nombre de notifications et nouvelles règles

Pour l’instant, il n’y a pas de limite au nombre de notifications d’examen.

Selon les nouvelles règles, le demandeur pourra recevoir jusqu’à trois notifications d’examen.

Pour poursuivre l’examen, le demandeur devra demander la poursuite de l’examen (RCE) et payer une nouvelle taxe d’examen. Après le dépôt de la première RCE, une RCE supplémentaire sera nécessaire toutes les deux notifications d’examen.

- Calendrier à prendre en compte

Les nouvelles règles s’appliqueront aux demandes dont l’examen est demandé à partir du 3 octobre 2022 inclus. Cela s’appliquera aux demandes nationales, aux phases nationales des demandes internationales (PCT) et aux demandes divisionnaires.

- Stratégie à adopter

Si vous souhaitez éviter ces nouvelles règles pour une demande de brevet spécifique, il est donc recommandé de demander l’examen avant le 30 septembre 2022.

Vous pouvez envisager d’anticiper le dépôt au Canada des demandes nationales sous priorité, des demandes internationales et des demandes divisionnaires.

Des stratégies peuvent être étudiées pour limiter le nombre de revendications. La rédaction de revendications incluant des alternatives ou de revendications dépendantes à dépendance multiple est par exemple envisageable.

Des amendements peuvent être déposés pour réduire le nombre de revendications à tout moment avant ou lors du dépôt de la requête en examen.

N’hésitez pas à contacter nos professionnels en cas de questions sur ces nouveaux changements ou pour discuter de la stratégie à adopter.

L’Allemagne a déposé sa ratification de l’Accord JUB

L’Allemagne a ratifié l’Accord JUB le 17 février 2023, voir ici.

Cela signifie que l’Accord JUB entrera en vigueur le 1er juin 2023. L’Accord JUB est l’une des évolutions les plus importantes du paysage des brevets en Europe depuis plus de 40 ans.

En conséquence, la période de « sunrise » pour déposer une demande d’opt-out débute le 1er mars 2023. Cela signifie que les titulaires de brevet EP, de demande de brevet EP ainsi que de CCP peuvent à partir de cette date déposer une demande d’opt‑out conformément à l’article 83(3) de l’Accord JUB afin de se retirer de la compétence de la JUB. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre blog, voir.

Depuis le 1er janvier, un report de délivrance et une demande anticipée d’effet unitaire sont disponibles auprès de l’OEB. Pour les brevets pour lesquels un report de délivrance a été demandé, la délivrance sera publiée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord JUB ou après.

L’OEB accueille le Monténégro comme nouvel État membre

Le Monténégro a accompli la dernière étape vers son adhésion à la Convention sur le brevet européen le 15 juillet 2022, et deviendra ainsi le 39ᵉ État membre de l’Organisation européenne des brevets à compter du 1er octobre 2022.

1. Jusqu’à présent, le Monténégro avait le statut d’État d’extension et il était donc possible d’étendre au Monténégro la protection conférée par les demandes ou brevets européens moyennant le paiement de la taxe d’extension correspondante dans les six mois suivant la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européen, ou, le cas échéant, dans le délai requis pour l’entrée d’une demande internationale en phase européenne.

Le système d’extension reste applicable aux demandes de brevet européennes et internationales déposées avant la fin de l’Accord d’extension pertinent ainsi qu’aux brevets européens délivrés sur la base de telles demandes.

2. Il sera possible de solliciter une protection au Monténégro en tant qu’État désigné par le paiement de la taxe de désignation pour toutes les demandes de brevet européennes et internationales déposées à compter du 1er octobre 2022.

3. La liste actuelle des États membres de l’OEB avec leurs dates d’adhésion correspondantes peut être consultée à l’adresse : https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html.

Cette alerte PI est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas un avis juridique.

Données personnelles Mai – Juin 2022

Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période mai-juin 2022.

1. Actualités de la CNIL

Publication du rapport d’activité 2021

Le rapport annuel d’activité de la CNIL pour l’année 2021 a été publié le 11 mai dernier.

Ce rapport dresse notamment le bilan de l’activité répressive de la CNIL, à savoir un montant cumulé d’amendes inédit dépassant les 214 millions d’euros, et un nombre majoritaire de mises en demeure portant sur les cookies. Enfin, le rapport constate l’implication grandissante de la CNIL dans les travaux du CEPD et les préoccupations européennes, dont les transferts de données hors UE.

Mise en demeure de vingt-deux communes de désigner un délégué à la protection des données

Par une délibération du 5 mai 2022, la CNIL a mis en demeure 22 communes de procéder à la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) doté notamment de qualités d’expertise, d’indépendance et de moyens suffisants. Cette désignation est obligatoire pour les autorités et organismes publics selon l’article 37 du RGPD. Ces mises en demeure ont été rendues publiques en raison de la sensibilité des missions des communes et des données traitées.

Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion a récemment publié une étude sur le métier de DPO, mettant en évidence ses dynamiques et évolutions entre 2019 et 2021. Cette étude constate notamment l’augmentation du nombre de DPO en 2021, la diversification des profils, et précise les caractéristiques du métier dont une majorité de DPO internes ou mutualisés entre plusieurs entités.

Recommandations pour mettre son outil de mesure d’audience Google Analytics en conformité avec le RGPD

La CNIL publie des recommandations de mise en conformité au RGPD à destination des sites web utilisant les traceurs de mesure d’audience Google Analytics, compte tenu des transferts de données hors UE qu’ils impliquent et de l’invalidation en 2020 par la Cour de Justice de l’UE du Privacy Shield (cadre juridique de transfert de données entre l’UE et les USA).

La CNIL suggère le recours à la proxyfication, c’est-à-dire l’utilisation d’un serveur mandataire permettant une pseudonymisation avant export des données. Elle considère les mesures suivantes comme nécessaires pour limiter le transfert de données :

• L’absence de transfert de l’adresse IP vers les serveurs de l’outil de mesure ;

• Le remplacement de l’identifiant utilisateur par le serveur de proxyfication ;

• La suppression de l’information de site référent externe au site ;

• La suppression de tout paramètre contenu dans les URL collectées ;

• Le retraitement des informations pouvant participer à la génération d’une

empreinte

• L’absence de toute collecte d’identifiant entre sites ou déterministe ;

• La suppression de toute autre donnée pouvant mener à une réidentification.

Publication des premiers critères d’évaluation sur les cookies walls

La CNIL publie des premiers critères d’évaluation de la légalité des cookies walls, c’est-à-dire des bannières cookies conditionnant « l’accès à un service à l’acceptation, par l’internaute, du dépôt de certains traceurs sur son terminal (ordinateur, smartphone, etc.) ». Dans la majorité des cas, l’accès au site sans l’acceptation de certains traceurs est conditionné par le paiement d’une somme d’argent.

Les critères permettant d’évaluer la légalité des cookies walls sont les suivants :

• La proposition d’une alternative réelle et équitable permettant d’accéder au site ;

• En cas d’alternative payante, le tarif doit être raisonnable et prendre en compte des modes de consommation adaptés (pas nécessairement sous la forme d’un abonnement). Par exemple, la création d’un compte devant poursuivre des objectifs déterminés et transparents pour l’internaute ;

• Le cookie wall doit être limité aux finalités permettant une juste rémunération du service.

La responsabilité au regard du RGPD dans le cadre d’une commande publique

La CNIL publie un guide en matière de commande publique, destinés aux opérateurs économiques de marchés publics et aux administrations.

Ce guide a vocation à faciliter l’exercice de qualification de responsable de traitement, sous‑traitant ou responsable conjoint, et précise le partage des responsabilités entre l’administration et les opérateurs économiques. Les recommandations sont notamment adaptées à l’objet des contrats de marchés publics et la nature des traitements liés.

2. Actualités légales et jurisprudentielles – France

La Cour d’appel de Paris déboute une ancienne salariée de sa demande de communication de l’intégralité de sa messagerie professionnelle

Par une décision du 12 mai 2022 (CA Paris, Pôle 6, chambre 2, 12 mai 2022, n°21/02419), la Cour d’appel de Paris a confirmé une décision du Conseil de Prud’hommes de Melun ayant débouté une ancienne salariée de ses demandes formulées à l’encontre de son ancien employeur, sollicitant la communication de l’intégralité de son dossier personnel, y compris le contenu intégral de sa messagerie électronique professionnelle.

La Cour d’appel a tenu compte de l’impossibilité matérielle de faire droit à cette demande, la boîte mail de l’intéressée ayant été depuis détruite par l’employeur conformément au délai fixé dans sa politique données personnelles.

La CNIL prononce une amende de 1 millions d’euros à l’encontre de TOTALENERGIES ELETRICITE ET GAZ FRANCE

La sanction a été prononcée par une délibération du 23 juin 2022 de la formation restreinte de la CNIL.

La CNIL a condamné le fournisseur d’énergies à raison de deux séries de manquements :

• Manquement à l’obligation de permettre aux personnes de s’opposer à l’utilisation de leurs données à des fins prospection commerciale : le formulaire de souscription au contrat d’énergie mentionnait en effet que le souscripteur acceptait que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, sans offrir la possibilité de refuser ;

• Manquements à l’obligation d’information, notamment des personnes démarchées par téléphone, et au respect de l’exercice des droits, la société ne répondant pas aux demandes d’exercice de droit dans le délai approprié.

L’Autorité a néanmoins tenu compte, pour fixer le montant de l’amende, des efforts engagés par la société tout au long de la procédure afin de se mettre en conformité avec les exigences du RGPD.

Le Conseil d’Etat confirme l’amende de 35 millions d’euros prononcée par la CNIL à l’encontre d’Amazon

Par une décision du 27 juin 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours d’Amazon Europe Core et validé la sanction prononcée par la CNIL à son encontre par délibération du 7 décembre 2020, à savoir une amende de 35 millions d’euros à raison du dépôt automatique et sans consentement préalable de cookies sur le terminal de l’internaute visitant son site amazon.fr, et de l’insuffisance des informations contenues dans la bannière cookies.

Le Conseil d’Etat a estimé que le manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés était caractérisé, et a constaté l’absence d’incidence des positions divergentes d’autres Autorités européennes pour interpréter les conditions et modalités du recueil du consentement au regard du droit applicable. Il a également été retenu que le montant de la sanction était proportionné compte tenu de la mise en balance de la gravité du manquement, l’ampleur des traitements réalisés grâce aux cookies, la nature potentiellement sensible des données obtenues, l’avantage financier retiré par Amazon et son chiffre d’affaires mondial.

3. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe & international

Le CEPD publie des lignes directrices sur le calcul des amendes RGPD

Ces lignes directrices ont pour objectif d’harmoniser les sanctions prononcées en Europe, grâce à une méthodologie à destination des autorités de contrôle. Le calcul des amendes est réalisé en cinq étapes :

• Identification des opérations de traitement ;

• Détermination du point de départ du calcul de l’amende ;

• Evaluation des circonstance aggravantes et atténuantes au regard du

comportement de la personne visée ;

• Identification des maximums légaux pertinents pour les différentes infractions ;

• Analyse de la concordance entre les montants finaux calculés et les exigences d’efficacité, de dissuasion et de proportionnalité.

Le CEPD publie des lignes directrices sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les autorités publiques

Afin de répondre à l’augmentation de l’utilisation par les administrations publiques et aux risques relatifs à la protection des libertés fondamentales, le CEPD communique ses lignes directrices à destination des décideurs publics et rédacteurs de textes législatifs.

Le CEPD précise notamment qu’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données) est requise avant le commencement du traitement de données. De plus, le CEPD appelle à l’interdiction de certaines formes de traitement comme l’identification biométrique à distance de personnes dans des espaces accessibles au public, la reconnaissance faciale par intelligence artificielle classant les individus en fonction de leurs données biométriques dans des groupes selon leur ethnie, sexe, orientation politique ou sexuelle, la déduction des émotions, le traitement de données personnelles réalisé dans un contexte répressif via une collecte massive de données.

Nouveau Privacy Shield : date d’entrée en vigueur annoncée à début 2023

Le nouveau cadre juridique de transfert de données entre l’UE et les USA, censé remplacer le Privacy Shield invalidé en 2020 par la Cour de Justice de l’UE, est attendu pour le premier trimestre 2023 selon Reuters.

Belgique : sanction d’un groupe de presse pour sa gestion des cookies

Par une décision du 25 mai 2022, l’Autorité de contrôle belge a infligé une amende de 50 000 euros à l’encontre du groupe de presse Roularta pour plusieurs manquements liés au recueil du consentement concernant les cookies.

Il a été constaté que deux sites web gérés par le groupe ne respectaient pas les critères en ce que le consentement n’était pas requis préalablement à la collecte de données, l’utilisateur n’était pas suffisamment informé du traitement et le consentement était équivoque (cases pré-cochées).

Royaume-Uni : réforme de la législation sur les données personnelles

Par une communication du 10 mai 2022, le gouvernement britannique a présenté dans les grandes lignes la prochaine législation en matière de protection des données personnelles.

Les objectifs affichés sont, notamment, de tirer profit du Brexit pour créer un cadre juridique mondial sur les données, moderniser et attribuer des pouvoirs plus importants à l’autorité de contrôle, et faciliter l’accès aux données de santé.

Article rédigé par : Caroline ALET, Alix CAPELY et Camille PECNARD

METAVERS : Quelle protection pour les marques et modèles dans un univers virtuel ?

Les Métavers sont un nouveau lieu d’échange, non seulement pour des activités ludiques mais également pour des activités commerciales. Des marques et des produits connus sur les marchés traditionnels sont proposés aux utilisateurs du Métavers.